トイレのデザイン :種類

便器にはいくつか種類があります。

住宅で採用例が多いものの中から3種類ほどについて、特徴をご紹介します。

① タンク付きトイレ

最も一般的で、水圧に左右されず設置場所を選ばない安定感があります。

【デザインとコスト】 最近はタンク部分がスリムなものや、デザインを整えたものも増えています。比較的リーズナブルで、導入しやすいのが最大のメリットです。

【掃除・手洗い】 タンク上で手が洗え省スペースに有効ですが、周囲への水跳ねや、タンク裏の掃除がしにくいといった側面もあります。

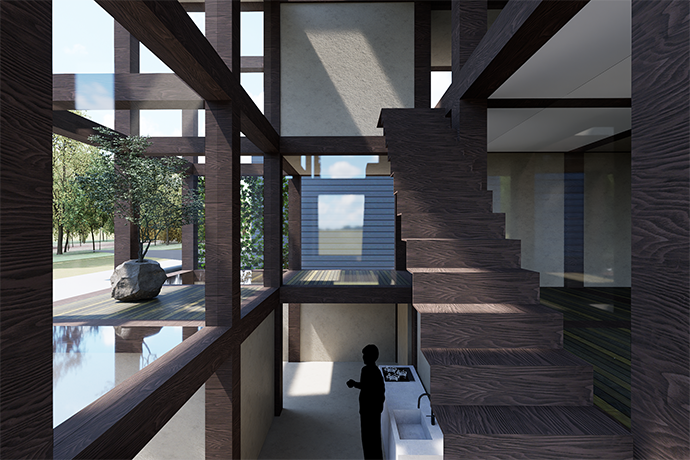

▼藤井寺の家

② タンクレストイレ

タンクを無くしたことで、高さと奥行きを抑えたミニマルなフォルムが特徴です。

【デザインとコスト】 タンク付きに比べると高価ですが、空間の抜けを邪魔せず意匠を引き立ててくれます。

【掃除・手洗い】 凹凸が少ないデザインが多く、タンク付きに比べ日々の拭き掃除は楽になります。手洗いは別途設ける必要があるため、給排水の計画とセットで空間をデザインすることが不可欠です。

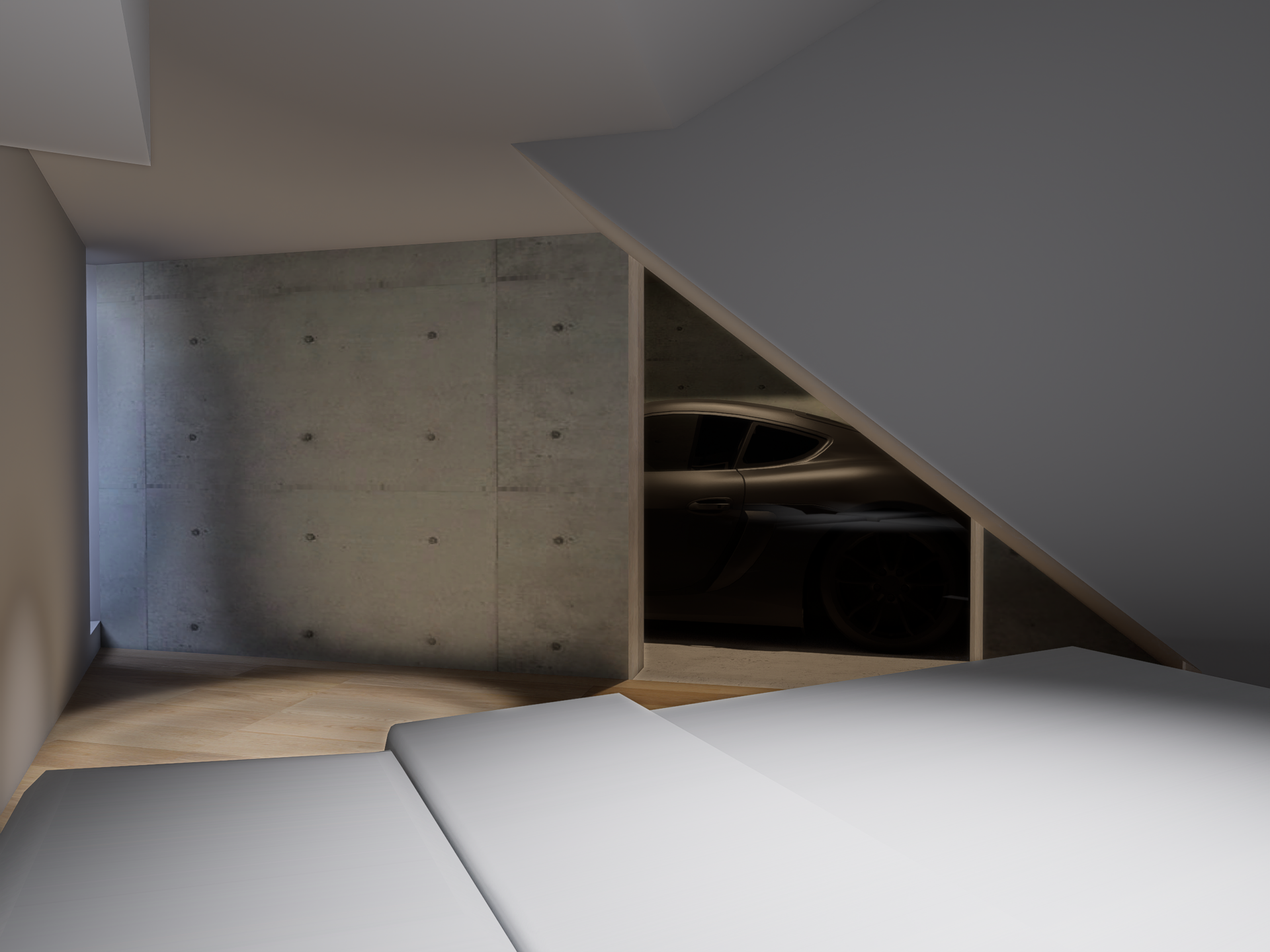

▼貝塚のガレージハウス

③ 壁掛けトイレ(フロートタイプ)

便器を床に置かず、壁に固定して浮かせたタイプです。

【デザインとコスト】 コストは床置き型のトイレに比べ高額となりますが、便器が浮遊することによりトイレらしくない軽やかな印象を与えます。施工には便器背面に壁内の専用フレームが必要なため、その背面ボリューム目立たせない収納やデザイン検討を行うことが必要です。

【掃除・手洗い】 床と便器が接していないため、フロア全体の掃除がスムーズで、ロボット掃除機との相性も良いです。手洗いはタンクレストイレ同様、別途設ける必要があります。

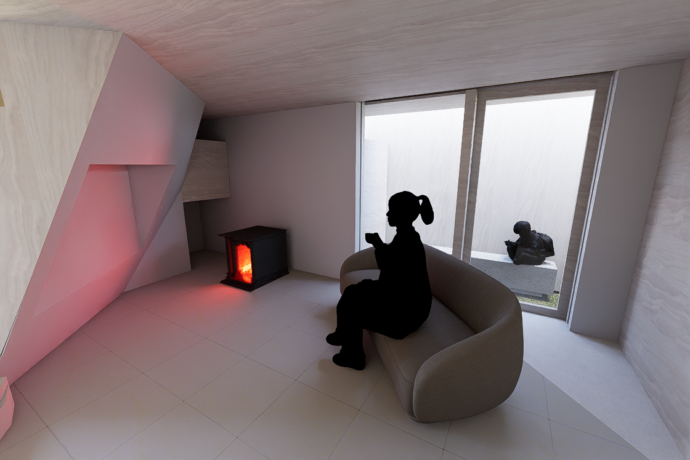

▼六甲のマンションリノベーション

掃除のしやすさ、予算、見た目、機能。これらを天秤にかけながら決まっていきます。