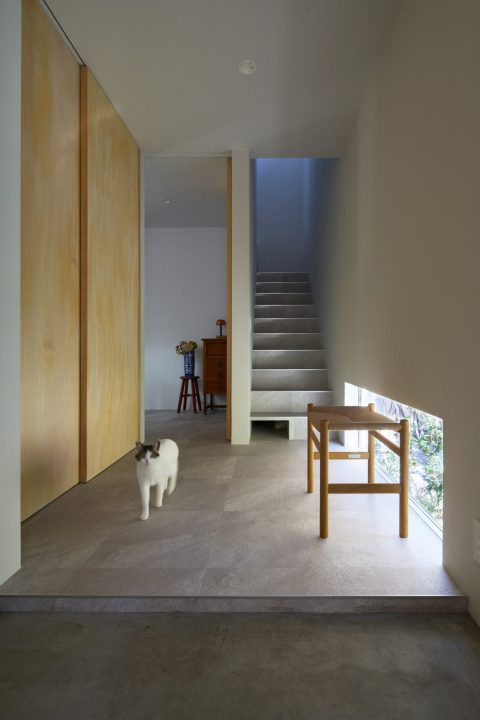

猫のいる家:猫と玄関

玄関ドアを開けた瞬間に、

猫が外に飛び出していってしまう、という事件を良く聞きます。

玄関とつながる空間には、扉をつけてワンクッションを置く、

ということで対策ができます。

扉を付けてしまうと、帰宅時に猫に出迎えてもらえない、

という感想もあると思います。

扉をガラスにすれば、ガラス越しですが、

出迎えてくれる猫を見ることができます。

玄関ドアを開けた瞬間に、

猫が外に飛び出していってしまう、という事件を良く聞きます。

玄関とつながる空間には、扉をつけてワンクッションを置く、

ということで対策ができます。

扉を付けてしまうと、帰宅時に猫に出迎えてもらえない、

という感想もあると思います。

扉をガラスにすれば、ガラス越しですが、

出迎えてくれる猫を見ることができます。

猫の場合はフローリングで滑る危険性は低いため、

犬ほどフローリングを心配する必要がはありません。

猫の場合気を付けたいのは、「爪の引っかかり」です。

歩行時、爪を収納していますが、遊びの際には出る頻度も多く、

老猫になると、爪が常に出っ放しになることもあります。

もし床材にカーペットを使用する場合は、

生地をループパイルのものより、カットパイルの方が、

猫にとって快適になります。

ねこのトイレの設置ポイントについて

書いてみます。

まずねこ用トイレのサイズ感ですが、

「体長の1.5倍以上」が推奨とされています。

体長40㎝のねこの場合には、

600mm以上の大きさが必要になります。

また、飼い猫の頭数+1か所は、

余分に用意することも推奨されています。

多頭飼育の場合は、置く場所を分散させた方が良い場合もあります。

ねこにとっては、

ご家族の往来が少なく、静かな場所がいいものですが、

飼い主が、頻繁にチェックのできる「目の届きやすい場所」

であることも、両立させたいです。

人間のトイレの空間に、

一緒にねこトイレスペースを作ったり、

階段下の空いている空間に、ねこ専用のトイレ空間をつくる

というアイデアもあります。

大阪:吹田の家のキャットウォークを検討しています。

階段からはじまり、2階のLDKをぐるっと1周できるようにしています。

4匹いるねこの居場所になればいいなと思っています。

ねこにとって、トイレの環境は、

健康と精神面を左右する、重要な場所です。

また、飼い主にとっても、飼い猫の健康状態を確認したり、

こまめに掃除したりと、頻繁に訪れる場所となります。

ペットショップなどで購入できる猫トイレには、

ドーム型のものだったり、オープン型のものだったりがあると思います。

ドーム型は、排泄物が外から見えにくく、

臭いが漏れにくいという人間側のメリットがありますが、

猫にとっては、すぐに逃げられるような、

オープン型を好む傾向があります。

ねこ自身がトイレを嫌いになってしまうと、

トイレを我慢してしまって、病気につながるなどのリスクにもつながります。

・飼い猫の頭数+1台は余分に設置する方が良い

・ねこが中で方向転換できる十分な広さ

・飼い主がチェックしやすい場所に設置する

・暑さ&寒さ対策

・臭い対策

・床の掃除のしやすさ

・掃除用具やトイレ用品の収納

などが、猫トイレを設置する場合のポイントとなります。

この他にも、サイズであったり、設置場所など

気を付けたいポイントがあるので、

またブログで、報告していきます。

「犬のいる家・猫のいる家」過去事例

https://aplan.jp/works/category/dogcat/

ねこは、爪のメンテナンス、マーキング、リフレッシュのため

爪とぎを行います。

・玄関や窓の近く

・ドアの近く

・柱や部屋の出隅など出っ張りのある部分

・居場所から目につく場所

などが、ねこが爪を研ぎたくなる場所と言われています。

この壁には、ひっかき傷を作りたくなかったり、

ソファやベッドなど、傷つけてほしくない場所では爪を研がせないよう、

適切な場所に、ねこの爪とぎ場所を作ることが必要になります。

ねこの起床時や食後など、

「何かをした後」に、爪を研ぐことが好きなので、

ごはんを食べる場所、水飲み場、寝る場所の動線上に、

用意をしてあげることで、他の場所での爪とぎを、

抑制することができます。

「犬のいる家・猫のいる家」過去事例

https://aplan.jp/works/category/dogcat/

大阪:吹田の家のキャットウォークを検討しています。

家全体で猫の居場所として、1階と2階のつながりを考えたいと思いました。

階段が途中からキャットウォークに変化していきそのまま2階のLDK全体を

回遊できるように検討しています。

ねこは意外と器用に手を使います。

机の上に置いているものを、ちょいちょい、と触って、床に落とすような行動を、

見たことがあるかと思います。

そんな器用なねこは、レバーハンドルの付いた扉、を開けることができます。

ハンドル部分に手をかけ、ぶら下がり体重をかけ、

意図も簡単に、開けてしまいます。

ねこが入ってほしくない部屋、外に出てほしくない部屋には、

ハンドルタイプではなく、握り玉のような、人間の手のひらで掴んで、回す

という動作が必要なものにするのが、最適です。

「犬のいる家・猫のいる家」過去事例

「家族にねこ・いぬがいます」という建築主が、

最近多くなってきています。

猫のいる家、犬のいる家について、

定期的に、ブログにてお知らせしていこうと思います。

今回は「猫のいる家:生態について」、まとめます。

ネコ科の動物は、基本的には単独で行動し、狩りを行う動物です。

自分の身は自分で守るという意識から、

警戒心や臆病さが強い傾向があります。

なので、大きな音や見知らぬ来客などに、恐怖し、

家の中の「高い場所」や家具の下などの「狭い場所」に、

逃げ込むことが、よくあります。

手の届かない、高い位置にのぼり、

下にいる人の様子を、じっと観察しています。

本当に手の届かない高い空間を作ってしまうと、

万が一、地震のときなどにびっくりして、入り込んでしまい、

救出ができない、となるケースもあるので、

設計には注意が必要です。

ただ、ねこにも性格があります。

人懐っこい猫や、全く他人には触れあいたくない猫、

子どもからは逃げる猫など、さまざまですので、

それぞれ、飼っている猫に合わせて、設計していくのも大切です。

「犬のいる家・猫のいる家」過去事例

https://aplan.jp/works/category/dogcat/

東京:武蔵野の家 をホームページに掲載しました。

プラン検討にあたっての中心的な内容に猫達が動きまわって、その動きを眺められたらという話しがあり

どのように空間に取り込むかが大きな課題のひとつとなりました。

敷地形状が旗竿地という特徴を活かすかたちで、アプローチを道路境界から竿部分に小道をつくり

その小道が玄関を抜け、クネクネとまっすぐ家のなかのサンルームを通り抜ける案を提案しました。