眺望を楽しむガレージハウス 型枠工事

梁の配筋が終わり、型枠が完成しました。

いよいよ打設が始まります。

梁の配筋が終わり、型枠が完成しました。

いよいよ打設が始まります。

大阪:提案

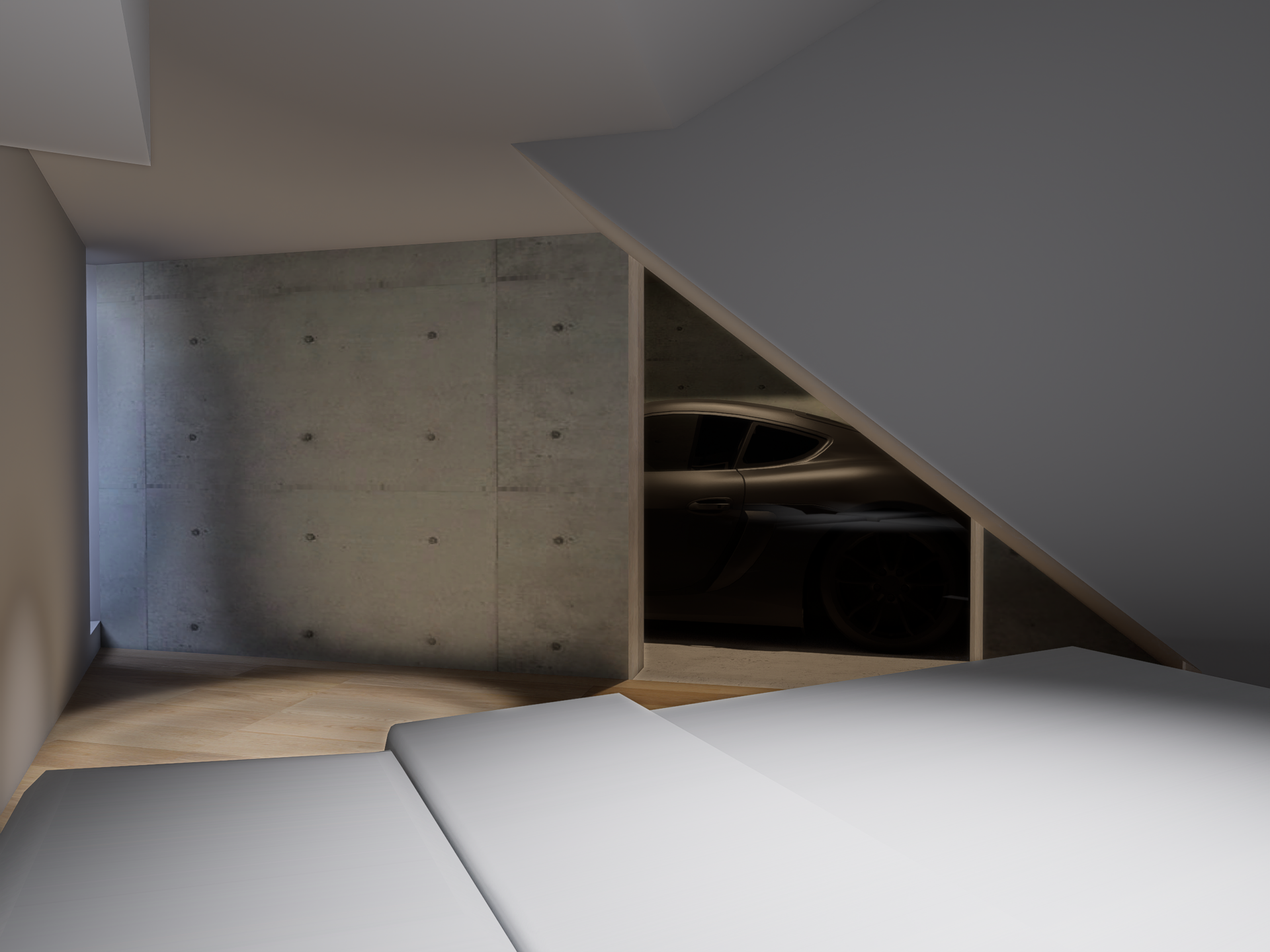

実施設計を進めながら、プラン検討をしています。

寝室からインナーガレージの車を眺められるようにしています。

階段下で天井高さは低いですが、要望の優先度を考えてプランすることで

面白い空間が生まれそうです。

柱の型枠が終わり、梁の配筋を進めています。

今回は柱同士の間隔が、かなり離れているので、梁のサイズも大きいです。

意匠的に、柱と梁の見た目のサイズをそろえているので、打ちあがった時にどのように見えるか楽しみです。

建築家 藤原・室建築設計事務所のYoutubeサイトを作成しました。大阪でコンクリートのガレージハウスを建てる方向けにスライドを作成していきます。

敷地は広い道路に面し、街路樹が良い借景となる立地でした。

建築の構成は、コンクリートの筒の中に住戸が入れ込まれているような感じを想像しながら計画をしました。筒の開口は外の景色に向けています。

筒状のコンクリートは、少し浮いているように、軽やかに見えるよう地面から構造的に持ち出したり、下の建物をアルミパネルでまとめて見え方の違いを見せるようにしました。

コンクリートの筒と個室の 壁との間に層を設け、そこから光が入り込んだり、風が通る開口を設けています。

敷地のレベルが道路面より2メートル程上がっており、今回の計画で既存擁壁を一部撤去し、地盤面下に車2台分のガレージと個室を設けました。

地盤面に接する1階は、街路樹が見える方向に開口が設けられた個室2つと、コンクリートの筒と個室の壁との間の層 に窓が面する部屋が2つあり、打ち放しコンクリートの壁が視界に入ります。

2階のLDKはコンクリートの筒にくるまれた様子の中、筒の抜ける方向にめがけて景色が広がる空間となりました。

当住宅もっとご覧になりたい方はこちら↓

大阪:北摂の事務所兼住宅(浮かぶコンクリートボックスの事務所兼ガレージハウス)

YouTubeでは、大阪をはじめ全国で弊社の建築家が手掛けた新築住宅や注文住宅を紹介していきます。

⇓こちらからチャネル登録をしていただくと、更新が通知されますので、ぜひ登録をおねがいします。

https://www.youtube.com/channel/UCw3Zfxcfjx6flItTnPFN5Vg

その他、SNSも随時更新しておりますので、ご覧ください。

[Instagram]:instagram.com/fujiwaramuroarchitects/

[Pinterest]:pinterest.jp/fujiwaramuro/_created/

[facebook]:facebook.com/fujimuro/

[twitter]:twitter.com/fujiwaramuro/

大阪のコンクリートのガレージハウスを建てる建築家をお探しの方はぜひ一度、ご相談ください。

12/5~7にインテックス大阪で開催された、大阪モーターショーに出展しました。

モーターショーなので、やはり車好きな方が多くいらっしゃったので

事務所で今まで手掛けてきたガレージハウスをメインに紹介しました。

第31回目はビルトインガレージではなく、屋根付きの駐車スペースとして提案させていただいた事例をご紹介します。

神戸北の平屋

こちらの建物は、大きな屋根下、コンクリートの壁が入り組みながら凸凹を

を作って、その一つが玄関であり、駐車スペースになっています。

猪名川の家

こちらの物件は、車を3台駐車するうちの1台は屋根が欲しいとのご相談でした。

シャッターは不要とのことでしたので、建物の外観と合わせて、三角屋根の

屋根付きの駐車スペースを提案しました。

昭和町の家

こちらの間口の狭い奥行きの深い敷地でした。

一般的に考えれば、建物の前に、車止めるだけで十分なのですが、

居住空間を持ち上げ、一階をピロティとして、車の止めるための空間を作りました。

箕面北の家

こちらの建物の大屋根の軒が建物から大きく広がることで、建物の横に車を止めると、庇のような役割を果たしています。

どの建物も雨がかからないように、屋根がかかっていますが、ガレージハウスとの

大きな違いは、閉じないという点です。

閉じることで、外部でありながらもガレージは一つの部屋のように使うことができます。

また、車を眺めたり、車の整備をしたりなど、車が生活の一部になっている場合は、

ビルトインガレージにすることをお勧めします。

一方で、駐車スペースの場合は、ガレージと違いシャッターの開閉に時間がかかることがありません。

車を移動手段であると割り切っている方にはガレージではなく、屋根の付きの駐車スペースをお勧めします。

建築の外観デザインを考える時に、ガレージのデザインはとても重要です。

単にカーポートを設置すると、建物としては残念な事になってしまいます。

カーポートは外構だから、建物とは別という考えではなく、駐車場の屋根も含めて建築デザインとして考えることが、とても重要となってきます。

柱の配筋が終わり、型枠工事が進んでいます。

柱のサイズもかなり大きいので、型枠大工さんが小さく見えます。

この後は、いよいよ大梁の配筋に入っていきます。

第30回目は駐車スペースの床仕上げについて、ご紹介しようと思います。

よく使われるものとしては、コンクリートの金鏝仕上が挙げられます。

こちらの仕上げは、フラットな表面のため、見た目はきれいに見えます。

表面がつるつるしているため、タイヤ痕が少し目立ちやすく、

雨の日は滑りやすいなど少々欠点もあります。

次に、同じコンクリートで洗い出し仕上げというものがあります。

こちらは、骨材を現しにした仕上げ方法になります。

金鏝仕上に比べ、タイヤ痕が目立ちにくく、表面がざらざらしているので、

雨の日にも滑りにくくなっています。

ただ、骨材がむき出しになっていることで、経年で、骨材がはがれることもあります。

最後に、タイル仕上げになります。

コンクリートの仕上げに比べ、ややコストアップしてしまいますが、

タイルの選定で見た目や、滑りにくさ、汚れの目立ちにくさなどは

どこに重点を置くかを自分で選択することができます。

ただし、注意が必要なのが、外部用のタイルと、駐車場用のタイルは厚みが異なることが挙げられます。

車などの重量物が乗り上げるタイルは20㎜程度が一般的になります。

スラブの打設が終わり、柱の配筋がいよいよ始まりました。

今回建物としては、平屋なのですが、敷地内の高低差や、天井高さが高いことから

しっかりと足場を組んでいくそうです。

今回は基礎の配筋が木造部分とRC造部分と二つあるので、

複数回にわたり、配筋検査を行います。

検査の日は、天気も良く、かなり遠くの山々まで眺めることが出来ました。